どんなものにでも色が宿っている。それがたとえ目に見えないものであったとしても、そこには色があるとぼくは思っている。雨や風、あるいは空気、そういったものにだって色は存在するのではないだろうか。

もちろん、目に見えないだけに、その色というのは一色とは限らない。人によって感じ方は異なるし、一刻一刻と移り変わっていく色もあるだろうし、様々な色がグラデーションになって見える場合もあるだろう。

「コトバノイロ」シリーズは、日本の文学作品をモチーフにしたシリーズであるが、これもまた目には見えない世界を色を使って表している。

今までの作品でいうと、例えば「潮騒」や「雪国」「銀河鉄道の夜」「檸檬」などは比較的、誰もがその作品から思い浮かべるイメージを再現したつもりである。

ところが、色の再現がとても難しい作品というのがある。今までの例でいうと「こころ」などはその典型だろう。ぼくは「先生」と「私」の関係に見られる初々しさとそれとは相反する嫉妬の気持ちを影のある緑で表現した。しかし、この色が正解というわけではもちろん、ない。この作品から別の色を思い浮かべる人も少なくないだろう。あくまでもこれは一個人の印象を色で表現しただけなのだ。

目に見えない人の心をどう再現するか

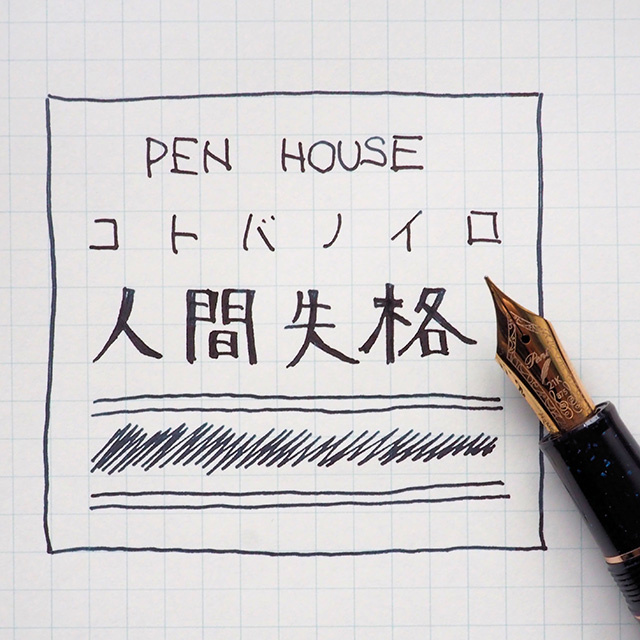

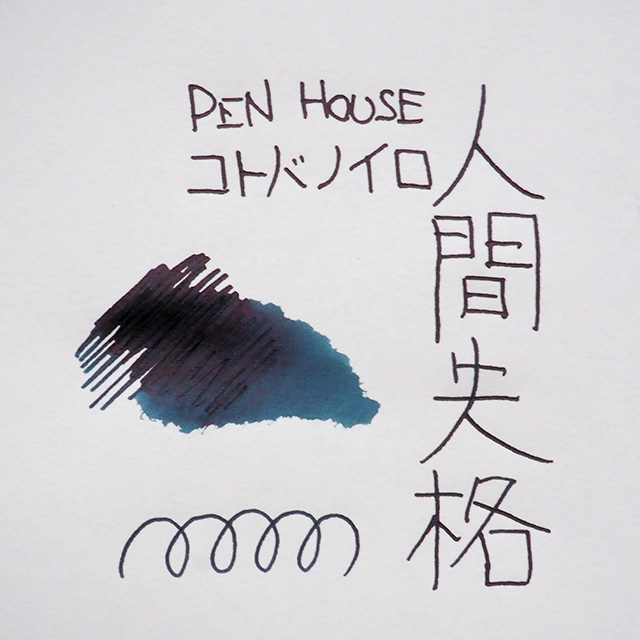

このたび発売された4色の新色のうち、一番色にするのが難しかったのが「人間失格」である。「こころ」同様に、この作品のどの部分を色にすればよいのか、とても迷った。

この作品を読んでぼくが一番感じたのが心の闇だった。しかしその闇というのは、出口がまったく見えないような漆黒の闇ではない。

ほんのりと、かすかに明るさを感じる闇。もちろん、出口はまだ見えない状況だけれども、よーく目を凝らしてみると、なんとなくうっすらと周りの様子が感じられるような闇。

それを表現するにはどうしたら良いのかと考えて、黒にほのかな青みを足してもらった。

万年筆で書いた時、書きたての時は真っ黒に見えるが、乾くとほんの少しだけ青みが感じられる。そこにぼくは希望を託したのである。

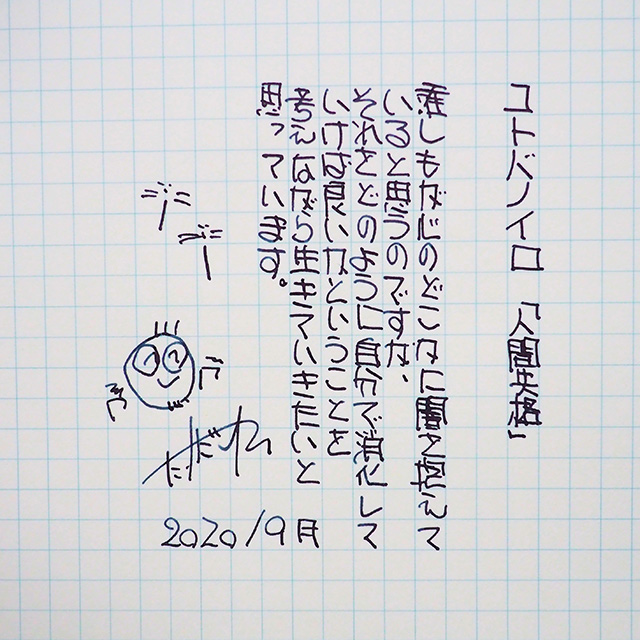

誰しもが程度の差こそあれ、自分にコンプレックスを抱いていたり、周りの人たちの言動に劣等感を抱いたりすることがある。しかし、そこで終わりではないのだ。それを自分の中でどう消化し、その劣等感とやらを昇華させれば良いのかを考えることが大事なのだとぼくは思っている。

若いころにはこの作品からそこまでは感じ取ることができなかったのだが(だから、もし若いころにこの色をプロデュースすることになったら、それこそ漆黒のインクになっただろう)、この年になって、やっと闇の中の向こうに存在する光を感じる青を理解できるようになった。

生きていれば、自分は人間失格なのではないかと絶望感にうちひしがれる場面というのは多々あるだろう。しかし、そんな時にこのインクのことを思い出して欲しい。明けない夜はないのだ。冬が過ぎれば春が訪れるのが世の常。だから、そんな時こそ、このインクで徒然なるままに自分の想いを書き出してみるのも良いだろう。そこから何か次へとつながる糸口がみつかるに違いない。

<この記事に登場するインク>

・Pent〈ペント〉ボトルインク コトバノイロ

この記事を書いた人

- 文具ライター、山田詠美研究家。雑誌『趣味の文具箱』にてインクのコラムを連載中。好きになるととことん追求しないと気が済まない性格。これまでに集めたインクは2000色を超える(2018年10月現在)。インクや万年筆の他に、香水、マステ、手ぬぐいなどにも興味がある。最近は落語、文楽、歌舞伎などの古典芸能にもはまりつつある。

最新の投稿

- 2020年9月18日武田健のHAPPY INK TIMEコトバノイロ「人間失格」は心の闇に寄り添った色

- 2019年11月7日武田健のHAPPY INK TIME雅な紫に魅せられて「源氏物語」

- 2019年11月1日武田健のHAPPY INK TIME短い秋を彩るインクたち ~レンノンツールバー 2019年秋季限定色~

- 2019年10月23日武田健のHAPPY INK TIME東京インターナショナルペンショー2019レポート